伐地那非剂量为啥这么少

解析伐地那非低剂量背后的原因

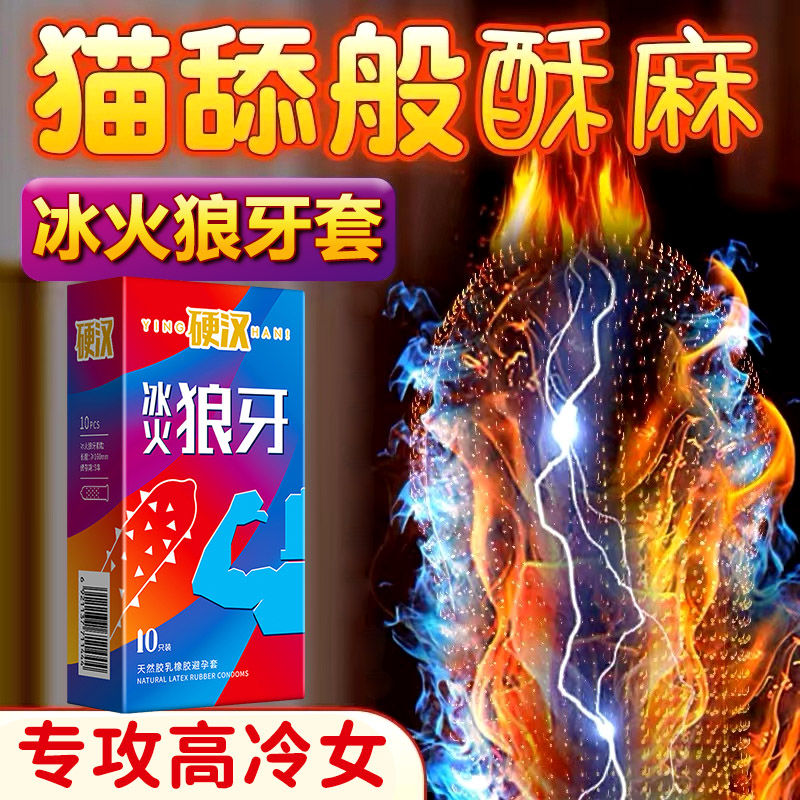

伐地那非是治疗男性勃起功能障碍的常用药物,其剂量通常设定得较少,这背后有着多方面的考量。从药物特性来看,伐地那非具有较高的生物活性。它能够高度选择性地作用于阴茎海绵体的磷酸二酯酶 5(PDE5),抑制该酶的活性,从而使海绵体内的环磷酸鸟苷(cGMP)水平升高,导致平滑肌松弛,血液流入阴茎,产生勃起。由于其作用机制精准且高效,少量的药物就能在体内发挥显著的效果。如果剂量过大,可能会导致药物在体内过度作用,引发一系列不良反应。

安全性考量

在药物研发和临床应用中,安全性是首要考虑的因素。伐地那非剂量设定得少,是为了最大程度地降低药物不良反应的发生风险。伐地那非可能会引起一些不良反应,如头痛、面部潮红、消化不良、鼻塞等。这些不良反应的发生与药物剂量密切相关,剂量越高,不良反应的发生率和严重程度可能就越高。通过控制剂量,可以在保证药物治疗效果的同时,减少不良反应的发生。此外,伐地那非与其他药物可能存在相互作用,剂量过大时,这种相互作用可能会更加明显,增加患者的用药风险。例如,伐地那非与硝酸酯类药物合用,可能会导致严重的低血压,甚至危及生命。因此,为了确保患者的用药安全,伐地那非的剂量通常设定得相对较少。

个体差异因素

不同患者对伐地那非的反应存在个体差异。年龄、身体状况、基础疾病等因素都会影响患者对药物的耐受性和敏感性。一般来说,老年患者、肝肾功能不全的患者对药物的耐受性较差,需要较低的剂量才能保证用药安全。而年轻、身体状况较好的患者可能对药物的耐受性相对较高,但也不能随意增加剂量。此外,患者的心理因素也会对药物的效果产生影响。有些患者可能对药物的期望过高,认为增加剂量就能获得更好的效果,但实际上,药物的效果不仅仅取决于剂量,还与患者的整体状态有关。因此,为了适应不同患者的个体差异,伐地那非通常从较低剂量开始使用,根据患者的反应和耐受性,再进行适当的调整。

药物经济学角度

从药物经济学的角度来看,伐地那非剂量设定得少也具有一定的合理性。较低的剂量意味着较低的药物成本,这对于患者来说,可以减轻经济负担。对于一些需要长期服用药物的患者来说,药物费用是一笔不小的开支。通过合理控制剂量,可以在保证治疗效果的前提下,降低患者的用药成本。此外,较低的剂量也有助于减少药物资源的浪费。如果剂量过高,可能会导致患者不必要地服用过多药物,造成资源的浪费。同时,从社会层面来看,合理使用药物资源也有助于提高医疗资源的利用效率,减轻医保负担。因此,综合考虑药物经济学因素,伐地那非的剂量设定得相对较少是一种合理的选择。

伐地那非剂量设定得少是基于多方面的考虑,包括药物特性、安全性、个体差异和药物经济学等因素。在使用伐地那非时,患者应严格按照医生的建议用药,不要自行增减剂量,以确保用药安全和有效。

新品推荐

网红破洞渔网袜女性感网眼连裤袜 春夏季打底丝袜女生网状黑丝镂空

¥18.00

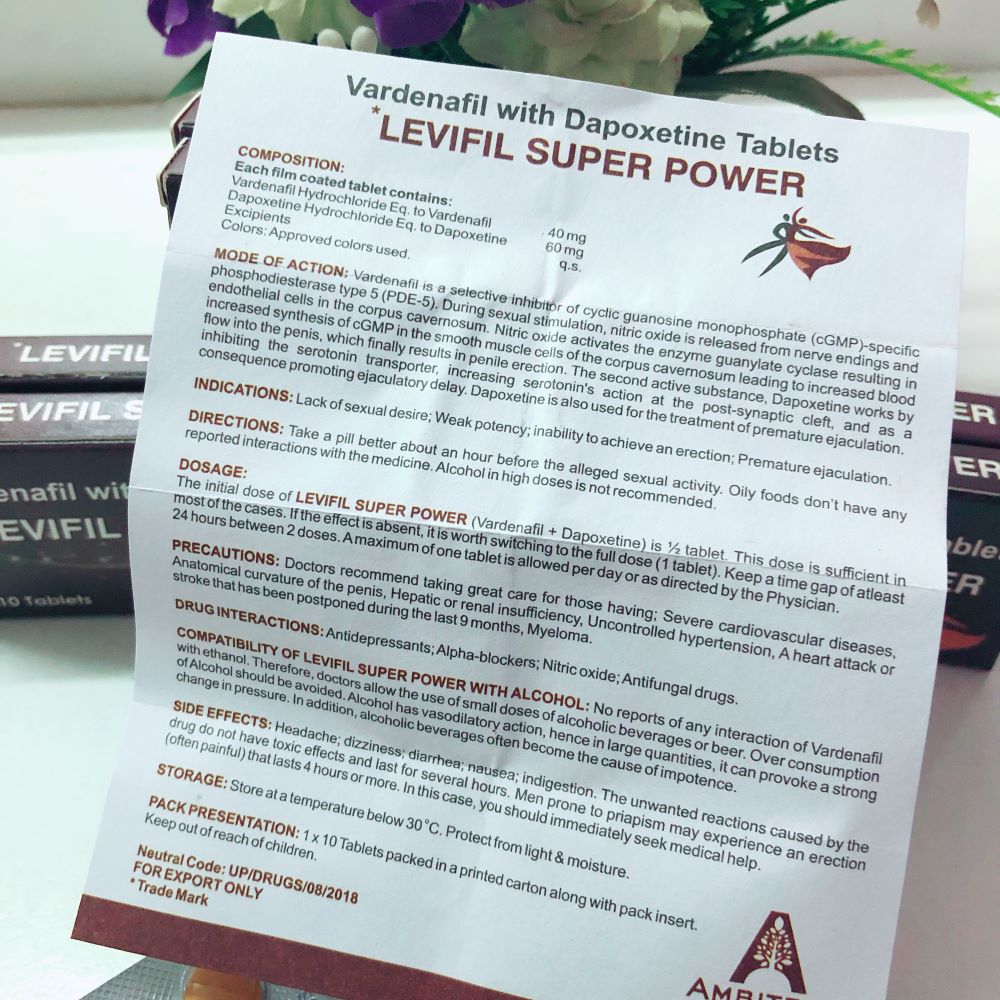

震动狼牙套加长带刺颗粒情趣套环 男用持久防脱延时水晶套成人性冷淡专用

¥58.00

SM性虐恋捆绑套装制服连体束缚 黑色皮革捆绑绳衣镂空开档露乳成人情趣玩具

¥168.00

女用舔吸震多功能三跳蛋自慰器 充电式遥控跳蛋刺激按摩震动器 舌舔刺激双震强力调情遥控跳蛋

¥168.00

全自动伸缩膨胀女用震动棒蝴蝶转珠棒仿真阳具 USB充电式自动伸缩按摩棒 女性豆豆和私处刺激

¥198.00

开裆连裤袜新款黑丝性感油光亮丝超薄瘦腿薄款正品高腰钢丝光腿神器户外神裤

¥28.00

女用自慰神器调情强力震动棒电池版 女性高潮专用私处按摩AV棒情趣性玩具

¥78.00

全自动加温伸缩摇摆蠕动真人阳具 充电遥控真茎男人般抽送摩擦逼真棒入深宫 女用自慰仿真电动大阳具

¥238.00

女性外出调教无线遥控隐形跳蛋振动器 女用调情隐形阴罩阴部自慰器 防水静音充电一键高潮

¥398.00

全实体硅胶娃娃智能仿真人男用非充气带骨架成人情趣用品性感老婆

¥2980.00

男用增大增粗增长延时锁精水晶套 夫妻共同享受调情震动刺激狼牙套肉色

¥78.00

倍力乐情趣狼牙避孕套3只装 男女用延时安全套 带刺颗粒G点刺激让女人高潮不断想要

¥18.00

持久战神避孕套10只装超薄玻尿酸 男用锁精延时颗粒持久隐形安全套

¥38.00

正品初感001超薄避孕套12只装 水溶性玻尿酸润滑0.01极薄隐形安全套

¥48.00

夫妻人体润滑油润滑剂200ML 男女性房事共用私处免洗安全润滑液

¥78.00

可口交可食用人体润滑液300ML 第六感人体润滑剂水溶性第6感免洗润滑油

¥88.00

尚牌冰火两重天大颗粒避孕套10只装 超薄男用强效刺激持久延时套

¥28.00

女性感大码空姐制服诱惑套装带丝袜 秘书水手服角色扮演情趣睡裙

¥68.00

情趣橄榄精油全身私处推油润滑液130ML 夫妻调情可舔推拿滋润保湿 房事快感增强润滑油

¥68.00

超大双乳房硅胶仿真双乳飞机杯8斤 男用自慰器双通道果冻胸部 硅胶倒模解压捏捏乐情趣用品

¥298.00